- Ma perché ci chiamiamo così

Antonio? Stefania? Giovanni? Piero? Patrizia? Quando qualcuno ci chiama per nome, immediatamente ci voltiamo, gli prestiamo attenzione. Ecco, siamo stati identificati. Questo succede però in un ambito ristretto, come con un amico, un parente, un conoscente: quando siamo conosciuti in modo diretto

Quando invece dobbiamo spiegare chi siamo a una persona che non ci conosce direttamente, è necessario specificare qualcosa in più. Dobbiamo dire anche il nostro cognome.

Nome e cognome, le cosiddette “generalità”, a cui fino a qualche tempo fa si aggiungevano anche i nomi del padre e della madre; oggi non servono più. Lo Stato ci ha “bollato” con il codice fiscale, univoco per ognuno di noi.

Fin dai tempi antichi, ogni essere umano ha ricevuto un nome per distinguersi all’interno della comunità in cui viveva. Nelle piccole comunità preistoriche, forse non era necessario, dato che la lingua non era ancora ben sviluppata; bastava qualche verso, un grugnito, e si capiva che qualcuno veniva chiamato. Con lo svilupparsi delle civiltà e l’aumento della popolazione, si è sentita l’esigenza di “nominare” ogni individuo. Inoltre, con la distinzione in classi sociali, era fondamentale distinguere un patrizio da un plebeo, un nobile da un popolano, un condottiero da un soldato. Tanto che nell’antica Roma, la parte alta della società già aveva le sue “Gens”, le famiglie, che rappresentavano gli antenati dei cognomi. Al nome di ciascun individuo veniva associato anche il nome della famiglia, e nel sistema romano esistevano anche un terzo e un quarto nome.

Per la massa, soprattutto quella contadina, povera, o addirittura ridotta in schiavitù, era sufficiente il solo nome.

Con i secoli bui del Medioevo, che poi tanto bui non lo furono, comincia a intravedersi qualcosa.

L’anno 1000 rappresentava la fatidica data in cui sarebbe avvenuta la fine del mondo. A quei tempi, moltissima gente viveva in condizioni di paura e di fame, di carestie e malattie, di guerre e saccheggi; la paura della morte, il giudizio divino, l’inferno, e poi superstizioni di ogni tipo. Immaginiamo le povere menti ottuse, ristrette dalla mancanza di cultura e dalle convinzioni religiose della gente semplice: arrivava il giudizio universale. L’intera umanità del mondo cristiano sprofondava in uno stato di prostrazione tale che tutto sembrava fermarsi, tanto si doveva morire!

Passa l’anno 1000 e non succede nulla di tanto catastrofico, passano gli anni e ancora nulla. Pian piano la società comincia a riacquistare fiducia nel futuro, si vedono i primi cambiamenti e la gente guarda il divenire con occhi diversi, speranzosi. Si inizia a uscire da quel periodo storico greto e chiuso, successivamente definito come Medioevo, per arrivare a ciò che, soprattutto in Italia, sarà riconosciuto come il Rinascimento. La società civile si evolve e, in misura molto lenta, anche la gente. Nasce la necessità, per varie ragioni, di distinguere più o meno univocamente tutte le persone. È con il Concilio di Trento, tra i più importanti della Chiesa Cattolica, indetto tra il 1545 e il 1563, che viene emanata una norma in cui tutti i parroci devono obbligatoriamente registrare un battezzato in appositi registri. Oltre ai registri di battesimo, si rende necessaria anche l’ascrizione in quelli di Cresima, Matrimonio e Morte. È chiaro che il solo nome non è più sufficiente a identificare la persona, pertanto, a fianco al nome viene indicata l’appartenenza familiare, come ad esempio Francesco figlio di Boccaccino di Chellino (Boccaccio), Giotto figlio di Bondone, Alberto figlio di Guido, o anche l’appartenenza a un determinato territorio, città o luogo, come Francesco da Assisi, Jacopone da Todi, Leonardo da Vinci. Con l’aumento della popolazione, la composizione del “casato” si arricchisce anche con i mestieri dei vari capostipiti, e oggi chi non riconosce da quale mestiere derivano cognomi come Ferrari, Pecorari, Barbieri, Fabbri, ecc.?

Però, non dilunghiamoci troppo sulle ragioni della storia dei cognomi, poiché è un argomento troppo ampio da trattare in questa rubrica di giornale. A tal proposito, esiste numerosa letteratura che può soddisfare le curiosità più varie.

In Italia, esistono ad oggi circa 350.000 cognomi, senza considerare quelli di origine estera che hanno accompagnato la storia del nostro Paese anche in tempi recenti. Come indicato nel titolo, cerchiamo di dare un’impronta e una spiegazione ai cognomi più tipici di Valmontone.

Diceva il prof. Paolo Ettore Santangelo: “L’etimologia (ovvero lo studio delle parole) è cosa perfettamente inutile, salvo che per comprendere meglio il significato di certi vocaboli. E ben poco importa come sia nato un cognome un migliaio di anni or sono”. Aggiungeva con sarcasmo che “L’araldica (lo studio dei blasoni, cioè degli stemmi) dovrebbe servire a dimostrare che una persona ha avuto antenati importanti, ma nel 90% dei casi consente solo di affermare che una certa persona con lo stesso cognome è stata importante in passato; ma la continuità genetica è indimostrabile. Pertanto, poco importa che gli antenati fossero nobili o colti se l’ultimo nato è un cialtrone!” Non perdiamoci d’animo! Già dallo scorso numero abbiamo iniziato con i Giannini, e ancor di più andremo a cercare all’interno del cognome, scaveremo nella sua composizione, e lo rappresenteremo come un archeologo che scava nel terreno. Non sa cosa esattamente troverà, probabilmente niente o forse qualcosa di poco conto, ma potrebbe anche trovare qualcosa di prezioso, un reperto, un tesoro. Ecco, questo è il senso! Se qualcuno ne trarrà beneficio personale o di soddisfazione, magari capire perché la propria famiglia si trova a Valmontone, potremmo ritenerci appagati.

Percorreremo, laddove possibile, un cammino di storia, individuando, se possibile, le origini e cercando di dare un senso, un’interpretazione, un significato a tutti i cognomi presenti in misura strutturata nella nostra città sin dal 1871, ovvero da quando Valmontone è diventata italiana.

Sono stati esaminati, anno per anno, i registri di morte di Valmontone dal 1871 al 1946 (i più completi). Questo periodo storico racchiude l’essenza intima delle radici cognominiali valmontonesi. Sicuramente, prima del 1871 esistevano in città cognomi che, dopo tale data, sono scomparsi dal nostro paese, come gli stessi Principi Doria-Pamphili, i Capri-Galanti, i Bisleti, i Galeotti, gli Acquaroli, ecc. È evidente e naturale precisare che la maggior parte dei cognomi di Valmontone non ha origine nobile, la storia è scivolata loro sopra e pertanto non possono vantare crediti d’importanza come alcuni cognomi prima nominati. Tanti cognomi che sembrano avere un’origine nobile di fatto non lo sono. Quando ero bambino, mi lamentavo spesso con mia madre poiché avrei voluto il suo cognome: Orsini.

Ah, i principi Orsini, tra le più antiche famiglie nobili di Roma, d’Italia e d’Europa. Però noi non eravamo ricchi, non avevamo servitù, non possedevamo palazzi: “e allora che Orsini siete?”, chiedevo a mia madre, lei da persona semplice e genuina, non sapeva rispondermi. Questa curiosità mi fece affacciare su quel mondo, a prima vista misterioso, della moltitudine dei cognomi. Nel tempo, appresi che proprio con la norma del Concilio di Trento, i cognomi del volgo, del popolo insomma, furono praticamente inventati; tante famiglie ebbero solo una discendenza oserei dire di assonanza, di lingua, di contiguità con queste casate nobili; ad esempio, coloro che erano al servizio di queste famiglie presero lo stesso cognome e null’altro. A Valmontone potremmo fare un esempio con la famiglia Conti, con i Malaspina, i Pizzuti, eppure nessuno di esso ci risulta nobile.

Valmontone, – cittadina, – recita la Treccani – situata in posizione caratteristica, su un dosso alla confluenza di due torrenti incassati, tributari del Sacco – è sempre stata terra di passaggio, fin dall’antichità.

La nostra zona è da sempre il passaggio naturale tra la valle del Tevere e il Sud. Tra Roma, caput mundi, e il grande lago salato, il Mare Nostrum, come i romani chiamavano il Mediterraneo.

Il Mediterraneo, la culla delle civiltà.

Ancor prima di Roma, esisteva un passaggio che collegava l’Etruria alla colonia di Capua. Già gli antichi Etruschi passavano da queste parti, ancorché i Romani successivamente trasformarono questi passaggi in solide strade che collegavano Roma con il resto dell’impero. Gente ne è passata nel corso della storia, e qualcuno è rimasto. Si dice che Vallis Montonis sia la valle sovrastata dal monte, ma cosa c’era sul monte? Quale monte? Il Montone, come asserisce lo storico Giuseppe Marocco. Il monte dove sorgono il Palazzo Doria e la Collegiata. Racchiusa all’interno delle sue mura, la gente contadina viveva e lavorava all’ombra della protezione del signore del momento: i Conti, gli Sforza, a cui seguirono i Barberini, ed infine i Pamphilj, che nel 1671, grazie al matrimonio tra Giovanni Andrea III Doria e Anna Pamphili, formarono un’unica famiglia che ancora oggi risuona imperiosa nell’aver dato a Valmontone i suoi simboli, la famiglia Doria-Pamphili.

Per tornare al nostro argomento, come detto, ogni mese prenderemo in esame qualche cognome, cercando di tracciarne l’origine, la provenienza e, possibilmente, quel minimo di storia che riusciremo a scoprire attraverso le parole, le sillabe e le attinenze che il cognome stesso ci suggerirà. Se possibile, cercheremo anche di attingere dai documenti che riusciremo a rintracciare e consultare. Abbiamo stilato una classifica quantitativa per avere un’idea di massima della distribuzione dei cognomi nella società valmontonese. Su oltre 8.000 persone censite in 75 anni di storia, emerge chiaramente una preponderante percentuale di cognomi “forestieri”, ovvero quei cognomi presenti in numero molto basso (1 o 2 unità), che indicano come, per determinati periodi, Valmontone abbia ospitato abitanti di passaggio. Un esempio è il periodo 1887-1892, durante la costruzione della ferrovia che collega Ciampino, Segni e Paliano (oggi Colleferro), ma anche un gran numero di pastori, bovari, contadini e semplici braccianti ciociari provenienti da Serrone, Paliano e Anagni. Questi ultimi, pur risiedendo in altri comuni, risultavano spesso negli elenchi valmontonesi, vivendo in stazzi, stalle o semplici capanne. In città, va aggiunto anche un numero significativo di medici, militari, artigiani, preti, suore e frati. Sono inoltre documentati casi isolati di persone che, in un determinato momento, transitavano sul territorio di Valmontone e, a causa di un’improvvisa morte, sia per malattia che per cause violente, sono finite negli archivi comunali. Da non dimenticare l’alta percentuale di mortalità infantile durante tutto il periodo, ma in particolare nei trent’anni di fine Ottocento.

Infine, bisogna considerare che nel 1935, Valmontone perse la parte meridionale del proprio territorio, cedendola al neonato comune di Colleferro, con conseguente variazione anche nella residenza dei cittadini di quelle campagne.

Le fredde percentuali di calcolo ci dicono che su circa 1.100 cognomi mappati, quelli valmontonesi, cioè radicati nel territorio, sono pochi, anzi pochissimi. Per dare una risposta più precisa su quali siano realmente autoctoni, dovremmo intraprendere uno studio approfondito di oltre mille anni di storia accertata di Valmontone, un lavoro immenso che andrebbe oltre le possibilità di una rubrica di giornale, un compito da libro. Ciò nonostante, il periodo storico che abbiamo esaminato ci offre una visione abbastanza veritiera per determinare se un cognome sia davvero valmontonese “doc” o se abbia origini forestiere. L’analisi condotta mostra che i cognomi valmontonesi, se non propriamente originari, almeno di lunga data, sono poco più di un centinaio, ovvero circa un decimo di quelli mappati. E, sebbene un decimo possa sembrare poco, bisogna precisare che ciò non significa che ogni cognome valmontonese si contrapponga a nove cognomi forestieri. Ciò che conta sono le percentuali: ad esempio, nel 1882, il solo cognome “Masella” contava 12 persone decedute, mentre per arrivare a 11 cognomi “forestieri” (come Antonelli, Benettacci, Cerbara, D’Agostini, Del Tosto, Delle Chiavi, Fallappa, Gramostini, Pontani, Valeri e Venier), occorreva sommare lo stesso numero di persone.

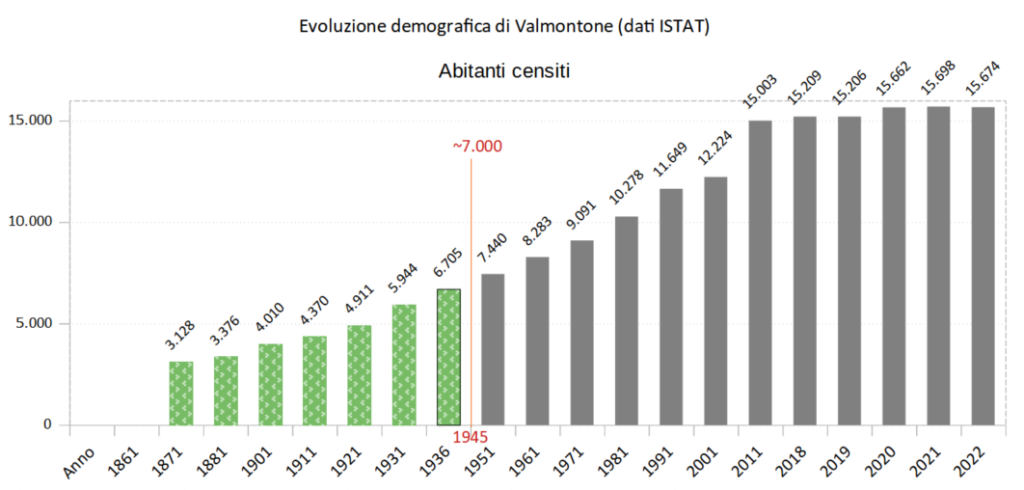

Il grafico che segue rappresenta visivamente il periodo storico studiato, con le colonne verdi che evidenziano i dati relativi a questo arco temporale:

Dal grafico emerge chiaramente che, rispetto alla popolazione attuale, nel XIX secolo essa era circa un quinto di quella odierna, per poi salire a meno della metà nella prima metà del XX secolo.

A Valmontone, i principali cognomi della fine del XIX secolo includevano, tra gli altri: Attiani, Belli, Bernabei, Calvano, Cannone, Caramanica, Carosi, Ceraglia, Cerci, Chialastri, D’Emilia, De Meis, Del Brusco, Del Monaco, Fanfoni, Fiacchi, Fontana, Giannini, Giorgi, Latini, Malaspina, Marcotulli, Margiotti, Mariani, Marinelli, Masella, Massari, Muzi, Nardecchia, Orsi, Paparelli, Pellegrini, Piacentini, Pilozzi, Pizzuti, Polce, Pontecorvo, Proscio, Recchia, Roccasecca, Romagnoli, Rossi, Saracini, Simeoni, Stafferini, Tintisona, Zaccaretti, Ziantona.

In misura minore, i cognomi presenti a Valmontone includevano: Acquaroli, Astolfi, Balzoni, Benedetti, Bertarelli, Boschi, Briglia, Bucci, Cammilli, Caporossi, Capri, Carpigo, Casaldi, Casali, Castrucci, Cataldi, Cecconi, Cocchia, Coccia, Costantini, Cremona, Cristini, Cucchiella, D’Agostini, D’Ascenzi, D’Imperia, De Carolis, De Santis, Del Monte, Di Stefano, Falera, Francesconi, Galeotti, Giacco, Gianfriglia, Gigli, Giuliani, Lanci, Lanna, Leoni, Lillo, Livignani, Lombardi, Luciani, Lulli, Maisti, Majorani, Marcelli, Marinotti, Martelloni, Matrigiani, Mattia, Mazzocchi, Mezzo, Monti, Natalizia, Pagliarelli, Paparella, Peruani, Proci, Prosperi, Ranieri, Razza, Repechini, Ruggeri, Salvatori, Santelli, Santini, Schettini, Selci, Simonetti, Sinibaldi, Sormanti, Staffulani, Topani, Troini, Trolli, Tulli, Valdè, Zorli.